11/26(金) あっぺとっぺ・・働きアリの法則

「働きアリ」に学ぶ? 楽しく学ぶ「お金」の教養講座

長尾義弘 からの 引用・参照

「働きアリ」って本当に働いているの?

菜花にアブラムシが、、じめじめもあって・・・

「働きアリ」と聞くと集団で一丸となって猛烈に働いているイメージだが、

実際のところ一生懸命働いているのは全体の約2割!!

これは経済学の世界では「働きアリの法則」もしくは「パレートの法則」とも呼ばれている。

ちなみに、一生懸命働いている2割の働きアリが

「全体の8割の食料を集めてくる」といわれる。

残り8割のアリは何をしている?

6割は普通に働き、さらに2割のアリは何もしていないという。

つまり、その割合は「2:6:2」になることが分かっています。

ここで一つの疑問が湧いてくる。

もし、一生懸命働いている2割のアリだけを集めると非常に効率の良い組織ができるのではないかと。

夢のオールスターのような「最強のチーム」の誕生だ!!

ところが、

実際に一生懸命働いている2割のアリを集めてみると、

いつの間にか同じように働くアリと働かないアリのグループに分かれて、

その割合は「2:6:2」に落ち着くという実験結果がある。

逆に「働かないアリ」だけを集めたグループをつくったとしても、やっぱり同じ結果になるんだって。

組織に「働かないアリ」が必要なワケ

組織の中に「働かないアリ」がいるのは、いかにも効率が悪いと思われがちだが、

どうして上記のような結果になるのか?

その謎について、北海道大学大学院の長谷川英祐准教授による研究グループが詳しく研究。

ヒラタアブ久々のお日様に

長谷川准教授の研究グループは、まず「すべてのアリが一斉に働くとどうなるか?」

コンピューターシミュレーションを使って解明。

それによると、一時的に仕事の処理能力はアップするが、

同時に疲労も蓄積されるので、高い処理を維持することが困難となり、

最終的には組織(コロニー)を存続できなくなることが判明。

一方、「働かないアリ」のいる組織はどうか。

一生懸命働いているアリが疲れて休んでいるとき、

「働かないアリ」が代わりに働き始めるという現象が確認。

つまり、「働かないアリ」が疲労したアリをカバーすることで、

常に仕事の処理が一定の速度で行われることが分かった。

そして、

むしろそのほうが組織が長続きすることが解明された。

単純な 話ではないのだ

目には見えないそれぞれの分担・役割・働き方がある。

みんな同じではいけない

ナミハナアブも日だまりを求めて

みんなが みんな違って みんな良いのだ

そのときそのとき 必要なときは働くのです。

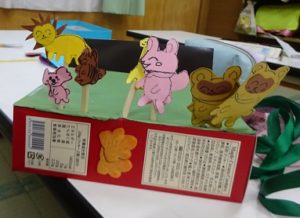

コノハガとカマキリのたまごを持って登館、中に入れられないので外でかごに入れて帰るまでお預かり

何の相談?人形劇場?

ステージにお人形が

久しぶりのお日様に にっこり 寒さに耐えて

あまり日の当たらないところでも1人寒さに耐えて 真っ赤な実を

なかなかうまいもんです!